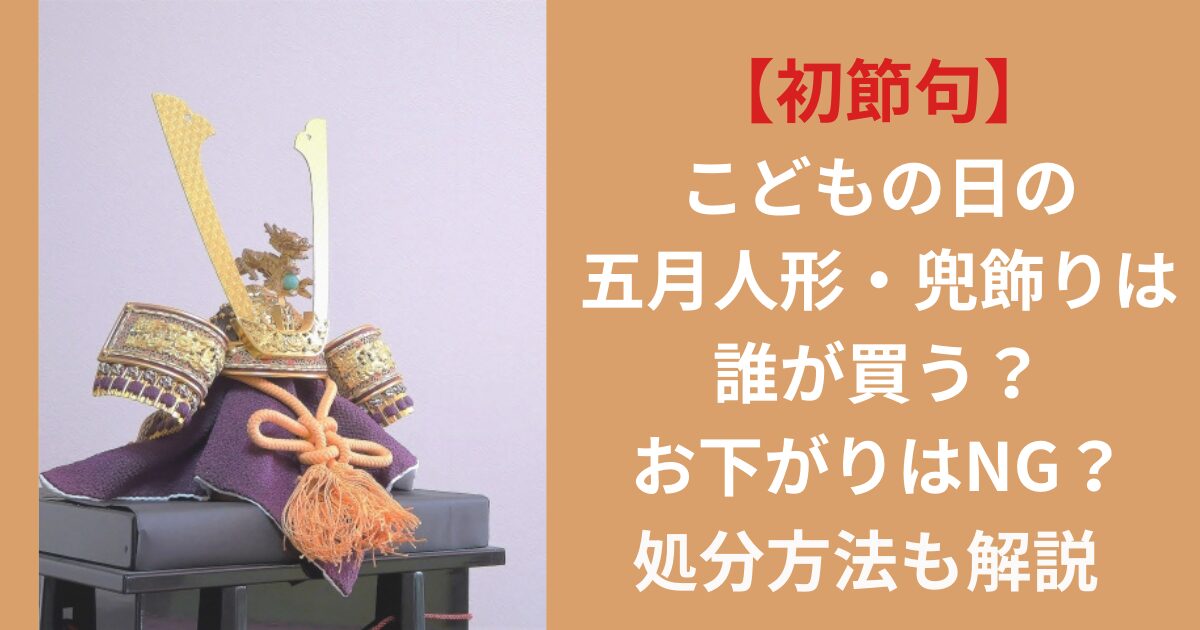

初節句の五月人形・兜飾りを準備するにあたって、

「兜飾りは誰が買うべき?」

「お下がりってどうなの?」など、

疑問や不安を感じている方もいるのではないでしょうか。

今回は、

五月人形・兜飾りの購入に関する疑問、

最近のトレンドや処分方法までわかりやすくまとめてみました。

ぜひ最後までお読みくださいね😊

スポンサーリンク

端午の節句(こどもの日)初節句の五月人形・兜飾りは誰が買うの?

母方の祖父母が買うのが主流?その理由

一般的には、母方の祖父母が贈るケースが多いようです。

母方の実家が五月人形を贈る風習が主流なのは、

古くからの嫁入り文化に由来しています。

かつて、女性が結婚すると夫の家に同居することが一般的でした。

そのため、母方の両親は

嫁いだ娘や孫に会う機会が少なくなってしまうため、

節句を祝うために、贈り物として五月人形を用意しました。

また、鯉のぼりなど外飾りは父方が用意し、

五月人形など内飾りは母方が担当するという役割分担も見られることがあります。

誰が買うか決まりはない

五月人形・兜飾りを誰が買うか?は、

地域や家庭の慣習によって異なり、実は様々なケースがあります。

母方の祖父母が贈るケースが多いと解説しましたが、

誰が買うべきかという決まりはなく、

地域や家庭の慣習によって異なるため、

両家の両親とよく相談するのがおすすめです。

最近の傾向は?

最近では

両家の祖父母が費用を折半したり、

若夫婦が自分たちで購入するケースも増えています。

うちは、母方の祖父母が費用を出してくれて、

自分たちで気に入ったものを通販で購入したよ

家族は、昔どうしてたか

さっぱり覚えてないって言ってたよ

スポンサーリンク

初節句の五月人形・兜飾りは誰が買う?関東と関西の違い

関東と関西では、その考え方や背景に違いが見られます。

関東の風習:父方の実家が購入するケースが多い

関東では、五月人形は父方の実家が購入するケースが多いとされています。

この風習は、江戸時代の武家文化に由来しています。

武家社会では、男児が家督を継ぐことが重要視されており、

父方の祖父母が後継者として

男児を祝うために五月人形を贈ることが一般的でした。

また、ひな祭りで飾る雛人形は

母方の実家から贈られることが多く、

この役割分担が現在でも続いている家庭もあります。

関西の風習:母方の実家が購入するケースが多い

一方で関西では、

「母方の実家」が五月人形を購入することが一般的です。

この風習は嫁入り文化に根差しており、

母方の祖父母が孫の健やかな成長を願って贈るものとされています。

また、ひな祭りで飾る雛人形も母方から贈られることが多く、

男女問わず節句飾りは母方側で用意するという考え方があります。

さらに関西では

五月人形そのものにも独特な特徴があります。

兜だけでなく鎧全体をかたどった「鎧飾り」が主流でした。

その豪華さや迫力あるデザインは伝統的な美しさを重視しています。

また、地域によっては、

「張り子の虎」を添えて飾る文化もあり、

中国から伝わった虎崇拝文化を背景に

男児の健康と強さを願う象徴として親しまれています。

ちなみに、

「柏餅」は関東、関西は「ちまき」がよく食べられているらしいよ😋

ちまき食べるの知らなかったなぁ~😲

地域ごとの違いを理解して柔軟に対応するのがベスト

しかし、近年では地域による風習の違いは薄れてきています。

核家族化が進み、住宅事情も変化しているため、

それぞれの家庭の考え方を尊重するのが良いでしょう。

スポンサーリンク

初節句の五月人形・兜飾り、お下がりがダメと言われる理由

「五月人形や兜飾りは、お下がりを使うのは縁起が悪い」と聞いたことはありませんか?

これには、次のような理由が挙げられます。

五月人形は「お守り」かつ「身代わり」だから

五月人形は、男児に降りかかる災厄を代わりに引き受ける

「身代わり」としての役割があります。

これは武士の兜や鎧が

戦場で命を守るための道具であったことに由来しています。

武士たちは神社に安全祈願をする際、

自身を守る兜や鎧を奉納する風習がありました。

この伝統が五月人形にも引き継がれ、

現代では子どもを災厄から守る「お守り」として重宝されています。

しかし、お下がりとして譲渡される場合、

前の持ち主が引き受けた厄まで次の持ち主に受け継いでしまうと考えられています。

このため、

五月人形は基本的に一人ひとつ、新しいものを用意することが推奨されています。

五月人形は一人一体であるべき理由

五月人形には「その人だけを守る」という役割があります。

戦国時代の武士たちにとって兜や鎧は、自分の存在を示す重要な装備であり、

命を守るための唯一無二の道具でした。

この考え方が現代でも受け継がれており、

五月人形は一人一体であるべきとされています。

例えば、兄弟間でお下がりとして使う場合でも、

最初にもらった男児の人生を守る役割を担っているため、その後、他の兄弟に譲ることは好ましくありません。

また、知人や親戚に譲渡することも同様にNGとされています。

これらの行為は、お守りとしての役割や象徴性を損なう可能性があります。

お祓いしてもお下がりはNG

「厄を引き受けているならお祓いすれば問題ないのでは?」と思う方もいるかもしれません。

しかし、五月人形は単なる厄除けだけでなく、「お守り」として個々の人生を支える役割があります。

そのため、お祓いしたとしても他者に譲渡することは適切ではないようです。

神社や寺院で供養して処分する場合でも、

供養後の五月人形は再利用されず、しかるべき方法で処分されます。

これは一般的なお守りと同様であり、一度使用したものを譲渡するという風習はありません。

お下がりをもらったらどうする?

家庭によっては父親や祖父母から、

自分たちが使った五月人形を孫に受け継ぎたいという提案がある場合もあります。

このような場合には以下の対応策があります。

- 新しい五月人形と一緒に飾る

父親や祖父母から譲られた五月人形を新しいものと並べて飾ることで、「家族の歴史」を感じさせながらも子ども専用のお守りとして新しいものを用意できます。 - 実家に飾ってもらう

「子どもには新しいものを買ってあげたい」という思いを伝えつつ、譲られた五月人形は実家で飾ってもらうようお願いする方法です。「孫と一緒に見に行く」と伝えれば祖父母も喜ぶでしょう。 - 供養して処分する

昔の五月人形はサイズが大きいものが多いため、スペース不足など実際的な理由で飾れない場合には供養して処分する方法もあります。感謝の気持ちを込めて正しく供養することで、家族への愛情も伝えられます。

スポンサーリンク

五月人形・兜飾り:お下がりを気にしない人の理由

五月人形のお下がりを気にしない人もいます。

単純に、実家の五月人形が立派なものなのでもったいないという考えの方、

インテリアの一部と考えて伝統的な考えにこだわらない人などもたくさんいると思います。

自分たち家族が納得できるなら、アリだと思いますよ。

- お祝いの気持ちが大切

五月人形は、男の子の健やかな成長を願うお祝いの象徴です。そのため、新品かお下がりかよりも、お祝いの気持ちを込めて飾ることが重要と考える人もいます。 - 実際的な理由

現代の住宅事情では、スペースが限られていることが多く、複数の五月人形を飾ることが難しい場合があります。そのため、既存の五月人形を利用することで、スペースを節約しつつもお祝いを続ける方法としてお下がりを選ぶ人もいます。 - 環境意識

リサイクルや再利用を重視する人も増えており、五月人形もその一環としてお下がりを利用することが考えられます。特に、環境に配慮した生活スタイルを心がける家庭では、無駄を省くためにお下がりを活用する傾向があります。 - 伝統的な考え方からの脱却

伝統的な考え方にこだわらず、現代的な視点でお下がりを活用する人もいます。特に、家族間の絆を深めるために、先祖代々の五月人形を大切に飾る家もあります。

スポンサーリンク

五月人形・兜飾り:お下がりは断りたい!角が立たない断り方は?

お下がりを勧められたものの、丁重にお断りしたい場合は、どのように伝えれば良いのでしょうか?

ポイントは、

感謝の気持ちを伝えた上で、自分たちの考えを伝えることです。

田舎のデカい鯉のぼりは

飾るスペース無いからって断りやすいけど⋯

鎧兜も飾るスペース無いよ😓

1. 丁寧な感謝の言葉を添える

まず、お下がりを提案してくれたことに対して感謝の気持ちを伝えましょう。

「大切に保管していただいてありがとうございます」

「お気持ちがとても嬉しいです」といった言葉を最初に伝えることで、相手に敬意を示すことができます。

これにより、断る際にも相手が不快に感じる可能性を減らせます。

2. 理由を具体的に伝える

断る際には、「なぜお下がりを使わないのか」を具体的に説明することが大切です。

以下のような理由を挙げると、納得してもらいやすくなります。

- 厄除けとして新しいものを用意したい

「五月人形は厄除けの意味があると聞いたので、新しいものを用意して子ども専用のお守りとして飾りたいと思っています」と伝えると、伝統的な意味合いを重視していることが理解されやすいです。 - スペースの問題

「とても立派で素敵ですが、大きすぎて我が家では飾るスペースがないんです」と伝える方法もあります。特にマンション住まいや狭い住宅では現実的な理由として受け入れられやすいでしょう。 - インテリアやデザインの好み

「最近はコンパクトでモダンなデザインのものも多いので、それを選びたいと思っています」と伝えることで、自分たちの生活スタイルに合った選択肢を重視していることをアピールできます。

3. 別の提案で気持ちを和らげる

お下がりそのものは断っても、

別の形で相手の気持ちを受け取ることで関係性を保てます。

- 実家で飾ってもらう

「せっかくなので、お下がりはご実家で飾っていただき、子どもと一緒に見に行きたいと思います」と提案することで、相手にも役割や楽しみを提供できます。 - 新しいものと一緒に飾る

「新しいものと一緒に、お下がりも並べて飾らせていただきます」と伝えれば、家族の歴史やつながりを感じさせつつ、新しいものも取り入れることができます。

4. 家族間で事前に話し合う

義両親や親戚から提案される前に、

自分たち夫婦で「お下がりについてどう考えるか」を共有しておくことも重要です。

特に夫側から義両親へ説明してもらうと、嫁姑関係の摩擦を避けやすくなります。

「夫婦で相談した結果、新しいものを用意することになりました」と

夫から伝えてもらうことでスムーズに進む場合があります。

5. 最後まで相手への配慮を忘れない

お下がりとして提案された五月人形は、

多くの場合、長年大切に保管されてきた思い入れのある品物です。

そのため、「素っ気なく断る」ことは避けましょう。

断る際には、

「そのお気持ちだけでも十分ありがたいです」

「大切なお品物なので、ご実家で引き続き大事にしていただければ嬉しいです」といった

配慮ある言葉で締めくくると良いでしょう。

スポンサーリンク

五月人形・兜飾りの処分方法は?

五月人形は子どもが成人した後や、

端午の節句を祝わなくなったタイミングで手放す家庭もあります。

役目を終えた五月人形をどのように処分するかは、

家庭ごとの事情や価値観によります。

大切だった五月人形への感謝と敬意を忘れずに対応することで、

より気持ちよく次のステップへ進むことができます。

代表的な処分方法を解説しますね😄

神社や寺院で供養

五月人形は「厄除け」や「身代わり」としての役割を持つため、

供養をして感謝を込めて手放す方法が一般的です。

神社や寺院ではお焚き上げを行い、人形に宿った思いを浄化します。

- 費用: 3,000円~10,000円程度で、寺社によって異なります。

自治体でゴミとして処分

供養にこだわらない場合、

自治体のルールに従ってゴミとして処分する方法があります。

金属部分は不燃ゴミ、布や木材部分は可燃ゴミとして分別します。

フリマサイトやリサイクルショップで売却

状態が良好な五月人形は

フリマサイトやリサイクルショップで売却することもできます。

「お下がり」を気にしない人もいるので、売却して譲る、という方法です。

「買ったけど、大きくて置けなかったから手放したい」というケースなどは、

正直、捨てるのはもったいないですよね💦

リサイクルショップでは買取価格が低くなる場合がありますが、

高価な五月人形の場合は、市場価値が残っている可能性もあります。

大型品の場合は持ち運びが難しいため、

出張買取サービスを利用すると便利ですよ。

知人や施設への譲渡・寄付

知人や地域施設(保育園・幼稚園など)に寄付することも検討できます。

身近な知人や地域施設に問い合わせてみましょう。

節句飾りが必要な家庭や施設では喜ばれることがあります。

ただし、古くなったものや破損しているものは控えましょうね。

不用品回収業者や引き取りサービスを利用する

五月人形だけでなく関連品もまとめて処分したい場合、不用品回収業者に依頼する方法があります。

大型品でも自宅まで回収に来てもらえるため便利です。

一部の不用品回収業者では、遺品整理士が在籍し、五月人形を供養してから処分するサービスを提供しています。

また、提携先の寺院でお焚き上げを行い供養してから処分する、供養代行サービスなどもあります。

五月人形・兜飾りの専門店が引き取りサービスを行っているケースもあります。

購入店に問い合わせてみるのも良いでしょう。

スポンサーリンク

【2025年】人気の五月人形・兜飾りはコンパクトでおしゃれ!

現代ではインテリア性や省スペース性を重視した

コンパクトでおしゃれな五月人形・兜飾りが人気を集めています。

収納のしやすさもポイントです。

マンションだと

飾るスペース確保が難しい

最近のはモダンでおしゃれだね👀

おすすめランキングはこちら

パステルカラー: 柔らかい色合いで可愛らしく、子ども部屋にも馴染むデザイン

木製タイプ: 国産ヒノキなど自然素材を活かした温かみあるデザイン

シンプルモダン: 黒やグレー基調で都会的な印象を与える洗練されたデザイン

まとめ

この記事では、五月人形・兜飾りの購入に関する疑問から、最近のトレンド、処分方法まで解説しました。

- 五月人形・兜飾りは、誰が買うという決まりはなく、両家の両親と相談して決めましょう。

- お下がりを断りたい場合は、感謝の気持ちを伝えた上で、自分たちの考えを伝えましょう。

- 処分する際は、人形供養に出すか、専門店に引き取ってもらう方法もあります。

五月人形・兜飾りは、子どもの成長を願う大切な伝統文化です。

この記事を参考に、家族で納得のいく五月人形・兜飾りを選んでみてくださいね!

関連記事

スポンサーリンク

スポンサーリンク